고대 그리스의 철학자 아리스토텔레스(기원전 384~322)는 ‘인간은 사회적 동물이다’라고 말한 바 있다. 현재 인간이 다른 모든 동물과 다른 존재로 스스로를 인식하는 데엔 이런 전제가 깔려 있다.

인류는 약 800만년에서 500만년 전 공통의 조상에서 침팬지와 분리됐다. 약 400만년 전에는 오스트랄로피테쿠스가, 약 200만년 전 호모 에렉투스가 나왔고 이후 호모 네안데르탈렌시스를 거쳐 약 30만~20만년 전 현생인류인 호모 사피엔스(크로마뇽인)로 진화해 왔다.

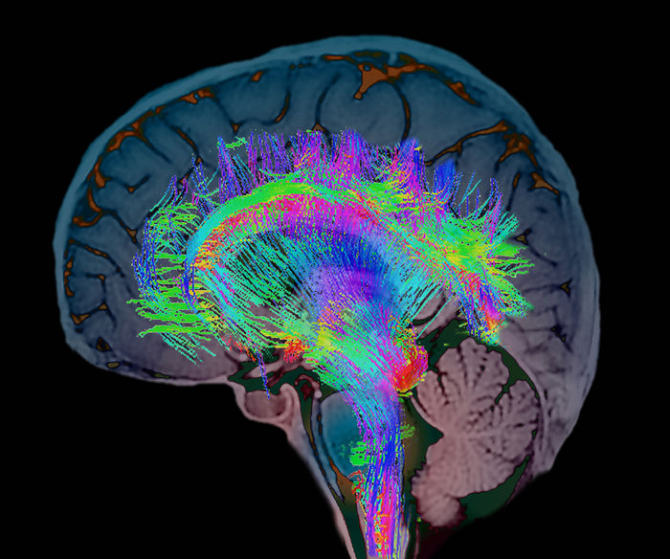

진화의 과정에서 인간의 언어로 ‘지성(知性)’이라 부르는 사고능력이 점차 발달했다. 인류를 다른 동물과 구분짓는 사고능력의 원천으로 영장류와 각 인류 종별 뇌용량의 차이가 주로 거론된다. 인간은 다른 동물에 비해 전체 몸무게 대비 무게가 무겁고, 에너지의 20%를 잡아먹는 크고 소모적인 뇌를 가졌다.

그런데 ‘도대체 무엇이 다른 동물과 달리 인간의 뇌를 커지게 만들었는가’는 해결되지 않은 난제였다.

지난 수 십년 간 학계에선 인간이 집단을 이루고 사회성을 유지하며 서로 소통하는 과정에서 사고를 담당하는 뇌가 커졌다는 가설이 정설로 받아들여졌다. 이른바 '사회성' 가설이다. 그런데 최근 사회성보다는 환경에 적응해 생존하기 위한 고뇌의 결과 뇌용량이 커졌다 '생태지능' 가설이 제기돼 논란을 낳고 있다.

하지만 인간에 비해 뇌가 작은 영장류 역시 집단을 이뤄 산다는 점에서, 또 다른 동물도 환경에 적응하기 위해 부단히 노력한다는 점에서, 기존 사회성 가설과 새로운 생태지능 가설 모두 뇌 용량 변화에 대한 명확한 결론을 내놓지 못한다.

이를 밝히기 위해 뇌가 커지는데 관여하는 유전자를 연구해 그 기원을 찾아보려는 시도도 진행 중이다. 최근 세 가지 유전자군이 인간의 뇌를 키운 유력한 후보로 등장해 학계의 관심을 모으고 있다.

사회성보다는 생존본능이 뇌 크기 키웠다?

사람들 사이에서 소통하고 감정을 표현하는 과정, 즉 사회 환경에서 뇌가 발달했다는 가설은 널리 받아들여져 왔다. 그런데 조금만 관점을 달리 보면 여기에도 허점이 있다. 인간과 유전적으로 1.6% 밖에 차이가 나지 않은 보노보 (피그미 침팬지) 역시 수많은 감정을 표현하고 동료들과 소통하며 살고 있지만 뇌는 그다지 크지 않기 때문이다.

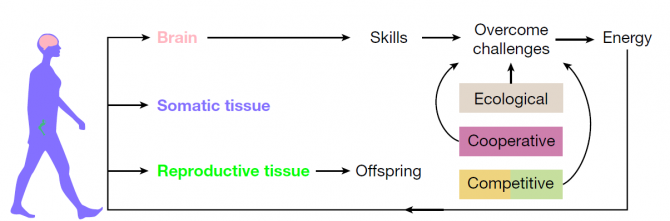

그래서 영국 스코틀랜드 세인트앤드루스대 모리시오 곤살레스-포레로 연구원팀은 조금 다른 접근 방식을 택했다. 사회 환경이나 자연 환경 속에서 인간이 세포 조직별로 쏟아야 하는 에너지가 있으며, 그 에너지를 쏟는 비중에 따라 신체적 변화가 일어났다고 가정한 것이다.

연구팀은 여러 세대에 걸친 다양한 여성 인류의 신체를 뇌와 생식, 기타 체세포 조직 등 3가지로 구분했다. 이들 세포 조직별로 어떻게 에너지를 쓰며, 그렇게 에너지를 씀에 따라 뇌 등 신체 모습이 어떻게 진화해가는지 컴퓨터 프로그램으로 시뮬레이션 했다.

즉 배워서 기억을 저장하는 에너지, 생식을 위한 에너지 등 생존을 위한 에너지뿐만 아니라 개인의 사회적 협력 문제, 개인간 협력에 쏟는 문제, 집단간 협력문제 등 사회적 소통을 위해 쓰는 에너지가 각각의 조직에 미친 영향을 따로 분리해 생각한 것이다.

곤살레스-포레로 연구원은 지난달 23일 ‘네이처’에 발표한 논문에서 “초기 인류는 각자가 처한 생태적 또는 사회적 문제를 극복하는데 쓰는 에너지 대사 비중이 달랐을 것”이라며 “(그 차이가) 뇌의 유전자와 크기의 변화를 유발했다”고 설명했다.

연구팀은 이를 에너지 추출 효용성 모델(Energy-extraction dfficiencey, 이하 EEE)이라 명명했고, 환경 적응에 쓰는 에너지와 상호간 협력 또는 경쟁하는데 쓰는 에너지를 EEE 모델로 나타내기 위해 수학적 함수를 사용했다.

함수에 들어갈 4가지 기본 요소는 사회적 문제를 대면하는 P, 뇌나 다른 조직의 대사량을 뜻하는 Q, 개인이 가진 에너지 추출 기술인 R, 이에 따라 관찰됐거나 추정되는 신체 전체와 뇌의 무게 등을 H로 나타내 분석했다. 그 결과 호모사피엔스의 뇌와 신체의 모습은 60%가 생태환경적 문제에, 30%가 사회적 협력 문제에, 10%가 집단 간 경쟁 문제에 기인해 나타난 것으로 드러났다.

하지만 이 주장 역시 인류 내에서 뇌가 커지는데 기여한 사회와 생태적 이유를 다뤘을 뿐 다른 동물의 뇌가 커지지 않은 이유는 설명하지 못한다는 지적이 나온다. 결국 기존 가설이든 새로운 가설이든 명확한 해답을 주지 못하고 있는 것이다.

뇌 크기 키우는 3가지 유전자군 있다!...“그 기원 알면 뇌 크기 해답 보일 것”

동물의 뇌 크기에 대해 사회성과 생존 가설, 어느 한쪽으로도 설명할 수 없다면 유전자를 통해 뇌 크기의 기원을 밝힐 수 없을까?

찰스 다윈은 진화를 생존에 유익한 방향으로 적응한 결과라고 설명한다. 이를 유전학적으로 다시 쓰면 다양한 환경적 요인과 우연들이 유전자에 반영돼 살아남는데 더 좋은 돌연변이 형질이 선택된 것이라 할 수 있다. 즉 사회문화적 관점에서 뇌 크기를 설명하지 못한다면, 이 모든 것이 반영되는 유전자를 실마리로 비밀을 추적해 볼 수 있는 것이다.

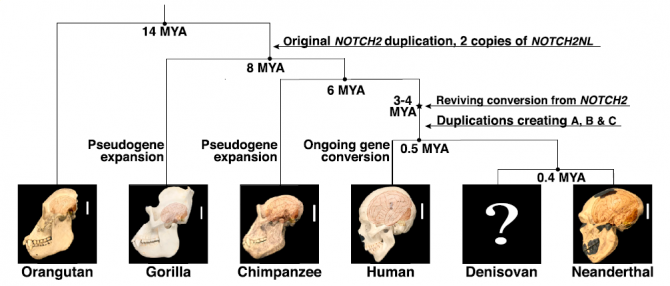

미국 산타크루즈유전학연구소 이언 피데스 연구원팀은 지난달 31일(현지시각) 인간의 뇌 크기를 크게 만드는 세 가지 유전자 군을 찾아내 학술지 ‘셀’에 발표했다. 연구팀이 주목한 것은 뇌가 발달할 때 세포 간에 일어나는 ‘노치 시그널링(NOTCH signalling)’이었다.

세포생물학에서 시그널링이란 세포 사이에 일어나는 대화를 뜻한다. 그 중 노치 시그널링은 대부분의 다세포생물의 성장과 분열, 죽음의 과정에서 발생한다. 포유류의 경우 세포 표면에 NOTCH1~4까지 네 가지 노치 수용체(NOTCH receptor)가 있어 상호작용을 매개한다.

그리고 이는 사람 뇌 속 신경세포에서도 중요한 역할을 한다. 척추동물의 중추시스템이 발달할 때 모양이 다른 다양한 신경세포의 전구세포인 방사성신경교세포(radial glia cell)의 증식 정도와 갯수를 결정하는데 필수적이라고 알려져 있다.

연구팀은 각 영장류와 고대 인류종 등을 대상으로 노치-2 시그널링과 관련된 유전자를 분석했다. 그 결과 1번 염색체 위에서 사람에게서만 특이적으로 나타나는 세 가지 돌연변이 ‘노치-2NL’ 유전자군 (NOTCH2NLA, NOTCH2NLB, NOTCH2NLC)을 찾았고, 이것이 방사신경교세포에서 크게 발현되는 것을 확인했다. 이들 돌연변이 덕분에 방사성신경교세포의 증식이 활발해지며 뇌 조직이 많아져 뇌 용량이 커졌다는 얘기다.

이 유전자 군이 처음 출현한 것은 지금으로부터 약 200만년 전으로, 약 600만년 전 공통조상으로부터 침팬지와 인간이 갈라진 뒤 약 300~400만년이 지난 뒤라고 추정했다. 피데스 연구원은 “세 가지 돌연변이 유전자군이 생기면서 NOTCH 신호 작용이 활발해져 방사성 신경교세포가 증가했으며, 이것이 뇌용량 증가로 이어졌다”며 “이 유전자가 없으면 소뇌증이나 뇌전증에 걸릴 확률이 높다”고 설명했다.

한편 같은날 학술지 ‘셀’에 돌연변이 노치2유전자군과 뇌에 대한 비슷한 연구 결과를 내놓은 벨기에 브뤼셀대 생물학과 피레 반더해그헨(Pierre Vanderhaeghen) 교수도 “인간에 있는 노치-2 유전자가 태아 발달 과정에서 줄기세포 수를 급격히 늘렸다”며 “뇌 크기와 관련한 핵심 유전자”라고 강조했다. 향후 이 유전자군이 생겼을 때 고대 인류가 겪은 사회와 자연 환경 등을 연계해 추적하면 뇌 크기가 커진 이유를 밝힐 수 있으리라 전망하는 이유다.

김진호 기자 twok@donga.com

(기사원문 주소 : http://dongascience.donga.com/news.php?idx=22710 )

'생명공학소식' 카테고리의 다른 글

| [KISTI 과학향기] 폭염에는 저혈압도 조심 (0) | 2018.08.03 |

|---|---|

| [동아 사이언스] 동물도 암에 걸릴까?...바다거북 Yes, 코끼리는 No (0) | 2018.07.03 |

| [KISTI 과학향기] 왜 벌써 모기가 출몰할까? (0) | 2018.06.21 |

| [사이언스 타임즈] 신약개발 혁신할 단백질 ‘유전 지도’ 최초 제작 (0) | 2018.06.11 |

| [KISTI 과학향기] 아빠의 부성도 모성에 뒤지지 않는다 (0) | 2018.05.11 |